“丝路佛韵映敦煌,名家传薪启新思”

——文新学院成功举办《丝绸之路上的敦煌佛教艺术》学术讲座

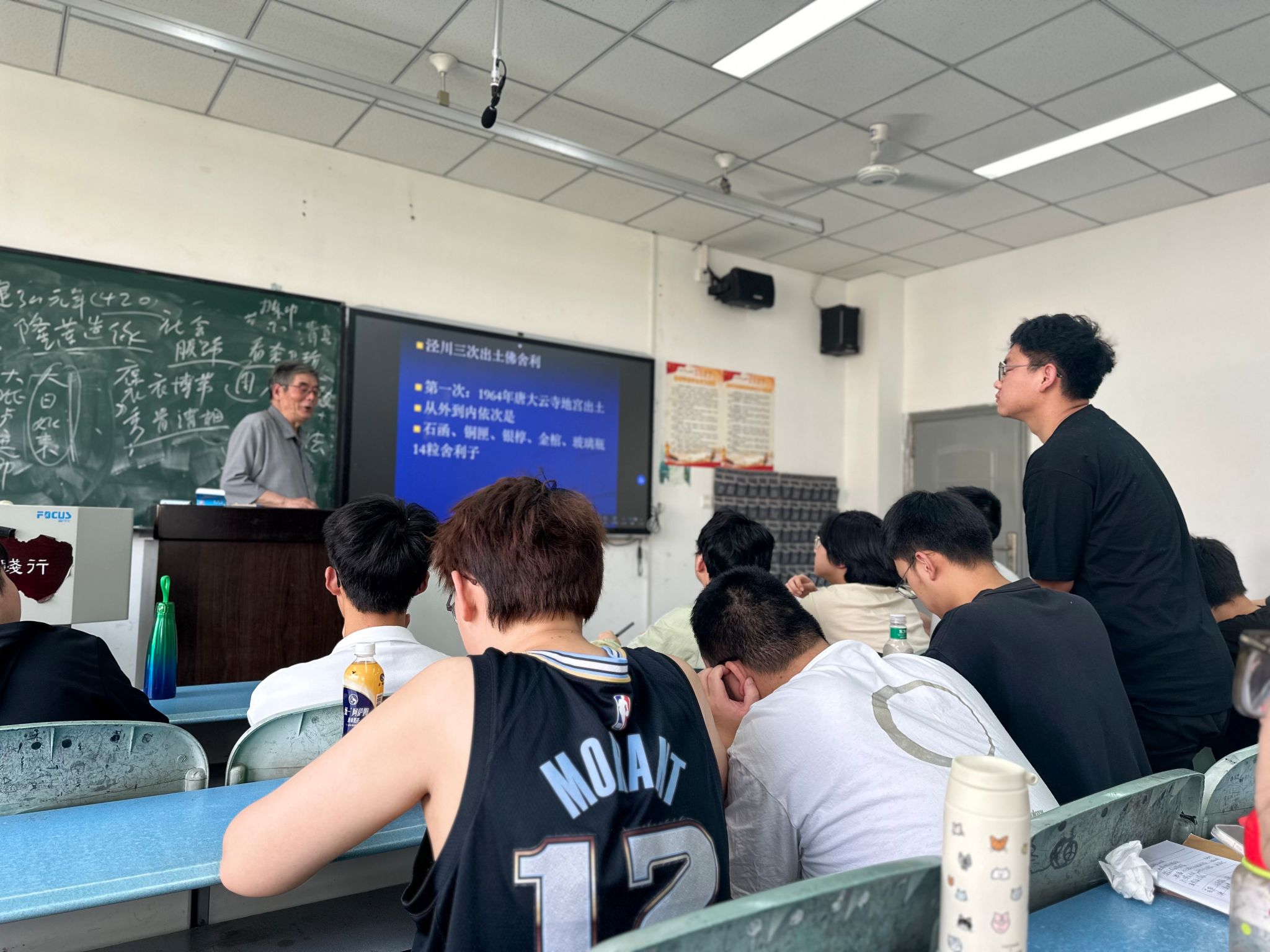

本网讯(何欣 曾昕/文 何欣 曾昕/图)为深入贯彻《新时代基础教育强师计划》,落实立德树人根本任务,着力提升师范生历史学科素养与文化传承能力,2025年4月21日上午十时,文新学院特邀敦煌学、佛教考古名家杜斗城教授走进历史班,为历史系师生带来了一场题为《丝绸之路上的敦煌佛教艺术》的学术讲座。

文新学院教授刘传启院长主持讲座并向在场师生隆重介绍了杜斗城教授,现场座无虚席,学术氛围浓厚。

杜斗城教授,男,汉族,兰州大学历史文化学院教授(二级),历史文献学、考古学博士生导师,北京大学人文社会科学研究院访问教授,中国社会科学院佛教研究中心研究员(兼),享受国务院特殊津贴专家,“宝钢优秀教师奖”获得者。已发表学术论文70余篇,主要著作有《陇右高僧录》《北凉译经论》《北凉佛教研究》《<贤愚经>译注》《敦煌本〈佛说十王经〉校录研究》等。《敦煌本〈佛说十王经〉校录研究》《河西佛教史》等著作多次获奖。有学界同仁评价其“治学以态度严谨,涉猎广播,视野开阔而见长”。

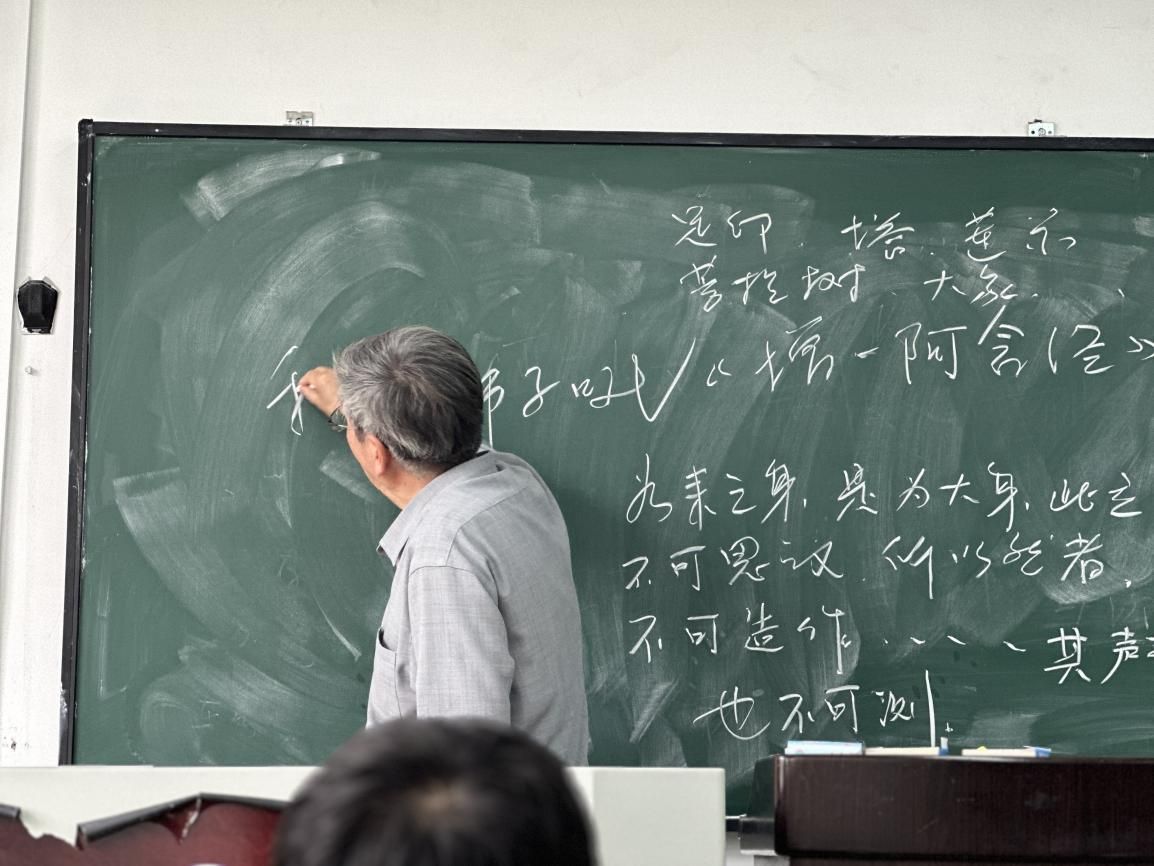

杜教授的讲座以“佛教艺术的多元性”为主线,通过丰富的文物图片展开。从佛像、石窟外景到壁画细节,包括佛立像的阶梯式衣纹、佛涅槃像的构图象征、弥勒立像的持印姿态等,杜教授逐一剖析了犍陀罗佛艺术的独特风格。他指出,犍陀罗佛艺术是希腊罗马造像技法与印度原始艺术的结晶,其佛像“鼻梁通于眉际、右手施无畏印”的特征,展现了丝路文明交融的缩影。此外,杜教授对比了秣陀罗佛像“衣裳轻薄、红纱飘逸”的差异,并借助克孜尔石窟穹顶壁画案例,阐释了佛教艺术传播的路径与地域特色。

在理论层面,杜教授深入浅出地解析了佛教文化核心概念,包括“布施三施”:财施、法施、无畏施,“六度”:布施、持戒、忍辱、精进、禅定、智慧,强调佛教哲学对古代社会伦理与艺术创作的深远影响。与此同时他通过甘肃省石窟分布图以及北魏孝文帝改革,勾勒出佛教艺术沿丝绸之路东传以及佛教中国化的脉络,并指出敦煌作为中西文化交流枢纽的独特地位。

提问环节将现场气氛推向高潮。针对有同学提出“四川佛教与敦煌佛教的联系与区别”之问,杜教授以近代四川佛教代表人物隆莲法师的研究为切入点,结合自身论文《敦煌本<历代法宝记>与蜀地禅宗》中的考证,分析了两地佛教在艺术风格与传播路径上的异同。他特别提到,不论是蜀地佛教还是敦煌佛教,二者都是佛教中国化的独特形式,也都是灿烂的中华文化的组成形式。

本次讲座为历史专业师生提供了与顶尖学者对话的机会,让大家在领略敦煌佛教艺术魅力的同时,深入了解了其背后的历史文化内涵。杜教授深厚的学术功底、严谨的治学态度和开阔的学术视野,令在场听众受益匪浅。

学术厚度支撑教学深度,新时代的师范生需要努力站在知识的发展前沿,刻苦钻研,严谨笃学,不断充实拓展提高知识涵养与研究视野,以更加坚定的理想信念和历史担当,承担起新时代教育的新使命,为实现两个一百年的奋斗目标和中华民族的伟大复兴的中国梦提供有力的人才支撑和智力支持。